ただいま自宅のアパートにて乾燥待ちのものたち♪

さてさて、先週は愛知県陶磁美術館 にて、山暮らし講座の3回目が開かれました。

里山と焼き物の関係の講座と、次回の焼きのための土器つくり。

え~っと、今回もインパクト大な方々にお会いできて、

どのネタお話から書いていこうかな・・・と。

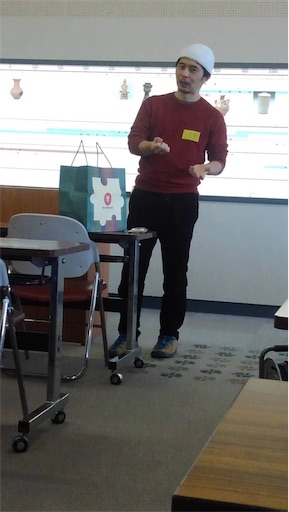

まずは・・・島田篤さん

もう、面白すぎます。格好良すぎます。(笑)

遅れていったため、講師陣の紹介に乗り遅れたワタシ。

島田さんは、どうやら多治見の森の幼稚園園児の保護者でもあり、粘土のおじさんでもあるらしい(他の参加者情報)

今回は、陶芸作品を作る ではなく、

「その辺にあるもので、なんか作る」

こういうの、大好き♪

「野焼きもせっかっくやるなら、自分たちでも後日それぞれの場所で作りたい」

→他参加者、いろんな食や立場の人がいるけれど、地域活動や森の幼稚園関係者も多数

やる気満々です。

野焼きの方法を知っても、土がなかったら?

いえいえ、心配要りません。

その辺のもの(公園から出た粘土)でもできますぜ~ってことで

瀬戸の採石場からでた粘土にわざと砂を混ぜて(低温で焼く時に割れにくくするため)荒い粘土にしてありました。

そうして、土からできるもの=器

だけでなく、なにかできないかな~?といろんなアイデアを下さって・・・

型(真ん中の写真は、ろうそくの型を割っているところ。)やら、ボタンやら、どんぐりたてや、額縁や、土鈴や・・・もちろん器も作って、各自持ち帰りました。

本日の名言は

「魚や機器は魚を焼くものではない!」

なんと!皿も焼けます。

ワタシは、ボタンを焼いてみました。

(息子に、焼く前と焼いた後の強度の違いを説明しようとして)

・・・・・・・・

見事に粉砕しました。(苦笑)

それでも、愛知県にいるなら、

「その辺の土で、なんか焼いて作れるんだな」

ってことが分かっただけでも得した気分♪

次回の野焼きが楽しみすぎますっ><

そうそう、4年前までは、愛知県陶磁美術館でも、

こども参加の焼き物の焼きが行われていたそうです。(息子大好きだと思う~)

ところが、行政のいろいろな関係から今は中止に。残念っ。

今年はもうすぐしたら採石場ツアーやベビーカーで回る鑑賞ツアーがあるそうですよ。企画の学芸員さんのお話も面白かったのでご紹介。

愛知県はなぜ、良質の土が取れるのか?

そして、それはいつ頃できたものなのか?

そんな疑問を持ったとこはありませんか?

私はあります!瀬戸、多治見、常滑なんで近いところで栄えたの?って

今から650万年前のはるか昔

愛知、岐阜、三重の三県のあたりは東海湖という湖(または途切れ途切れの沼)があったと言う説がある。(古びわ湖の魚の祖先と東海湖の魚の祖先は遺伝子的にも繋がっていることも分かってきたそうです。)

そこに堆積した土が粘土の元になったと。

また、瀬戸の粘土はそれよりもさらに昔の今から1000万年前頃に堆積したものだと地層から判明。メタセコイヤやオオバクマツの化石も出てきて、1000万年前には亜熱帯だったことも分かる。

そんな「土」から愛知の歴史を語るお話に聞き入りました。

瀬戸や多治見の公園や山を歩けば、粘土が結構出てくるそうです。

こ、これむっちゃ面白い話やないですかね??

授業に使えないですかね?

愛知の焼き物の歴史を紐解くと・・・

もちろん縄文から現代までの歴史の学びにもなるけど

焼き物から産業の発達や今の地歴公民、もちろん美術、家庭科・技術

広げたら

タイル使って数学も。(ここの建物も、タイルを基準に設計されている)

焼く時の空気と材質固さはまさに理科の実験

こんなに面白い施設と人がいるのに、出張授業や郊外学習につなげないなんてもったいな~い!!

これみた先生、ぜひに、次の社会・理科・美術・はつなげちゃって愛知県陶磁美術館へ。

いや、そのへんの土掘ってなんかつくる授業でも!

・・・・・・・・・・

先生、大変ですもんね。

いつもありがとうございます。

次は少し大きくなった息子を連れてこようと思ったのでした。